親知らずを放置してはいけない4つの理由

Dennis van Zuijlekom

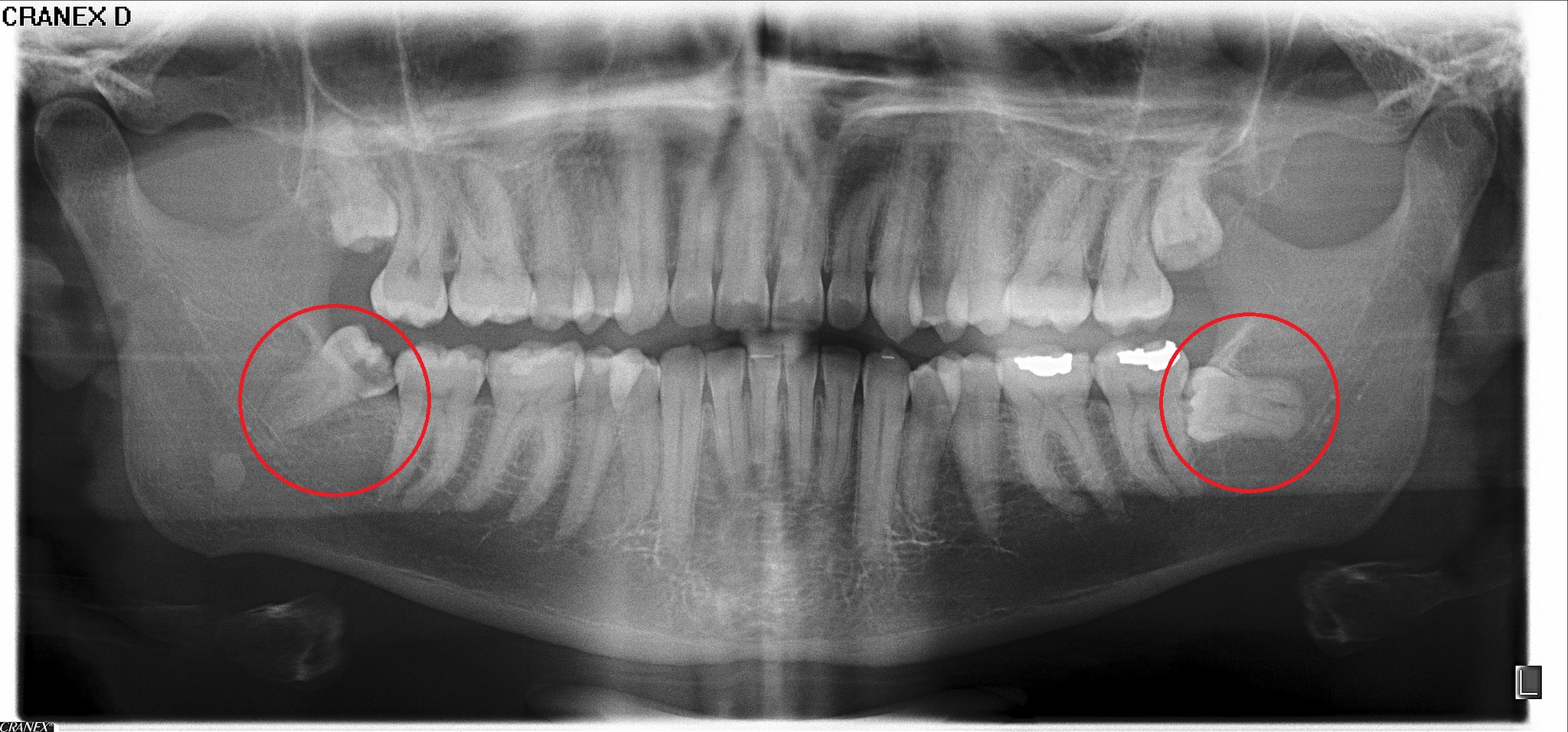

一般的に、真ん中の前歯から奥に数えて8番目の歯が親知らずです。親知らずはまっすぐに生えていている場合もあれば、横に向いて生えてきている場合や、頭が少しだけ出ていて、鏡で見てもよく見えないこともあります。

親知らずは、今は問題がないように感じても、あとあとトラブルになりやすい歯です。特に、女性では親知らずを放置していたがために起こるトラブルが多くあります。痛みはなくても親知らずが生えている女性は、早めに歯科医院を受診し、ご自身の親知らずの状態を把握しておくようにしましょう。

では、親知らずを放置するとどのような悪影響があるのでしょうか?

親知らずを放置するとどんなことが起こる?

歯並びが崩れる。

①親知らずが歯並びに与える影響。

親知らずが生えてくる際に、顎のスペースに余裕があればよいのですが、最近の女性は顎が小さく、なかなか親知らずまで生えるスペースがない方が多いです。また、親知らずは、横向きや斜めに生えてきてしまうことも多いため、親知らずが無理に生えてこようとすることにより、前の歯列が圧迫され、歯並びの乱れにつながりやすいと考えられています。特に、下顎の前歯は周囲からの力により動きやすく、親知らずの萌出とともに、歯が少しずつ移動してしまうことがあります。

②顎関節症の原因となることがある。

親知らずにが生えてくることにより、今までとかみ合わせのバランスが変わり、顎関節症を引き起こすことがあります。親知らずは、奥歯の一番奥に生えてきて、かみ合わせに大きく影響を与える部分です。また、親知らずが炎症を起こすと、親知らずの根っこは、顎の筋肉や、神経に非常に近いため、顎関節症の原因になる可能性があります。

隣の歯に悪影響を及ぼす。

①親知らずはまっすぐに生えないことがあります。

親知らずは、特に下顎では斜めを向いて生えてきたり、完全に横向きで生えてこようとすることがあります。すると、その前の歯(第二大臼歯)の背の部分と、親知らずの頭の部分とがぶつかり、隙間ができます。その隙間で、虫歯が発生すると、気がつかない間に、親知らずも、手前の歯も虫歯になってしまいます。その部分が虫歯になってしまうと、親知らずを抜いてからでないときれいに治療できないことが多く、また、普段刺激を受けない場所で、見た目にもなかなか見えないため、気がつかない間に虫歯がかなり大きくなってしまうことがあります。

②奥歯との隙間に食べカスが詰まりやすい。

親知らずが、横を向いたり斜めに生えてきていると、手前の奥歯との間に隙間ができるため、虫歯になる可能性が高いのに加え、食べ物が非常に詰まりやすくなります。しかも、一番奥の部分なので、歯ブラシでもとりにくく、その部分から口臭の原因となることがあります。そのような状態が慢性的に続くと、歯茎がへこんで変形してしまい、さらに食べカスが詰まりやすい悪循環に陥ってしまいます。

虫歯や炎症になりやすい。

①親知らずはなかなか目で確認することができません。

下顎の親知らずが虫歯になりやすい原因は、先ほどもご説明したように、親知らずが斜めに生えたり、横向きに生えてしまうことにあります。また、ただでもかなり奥のほうの歯になるので、まっすぐに生えてきたとしても磨きにくいことは間違いありません。上の歯の親知らずに関しては、まっすぐに生えてきてくれることが下顎に比べて多いのですが、親知らずが生えてくるあたりに歯ブラシを当てようとすると、ちょうど、顎の骨と、歯ブラシとがぶつかってしまう構造になっています。お口をあけて、上あごの一番奥の歯の背の部分に歯ブラシを当てようとしてみていただくとわかると思うのですが、このあごの骨(顎関節頭)が歯ブラシにあたってあまりうまく磨けない方が多いかと思います。合わせて、上あごの親知らずは、まずご自身で鏡で確認することができません。生え方によっては歯科医院でもなかなか見えないことがあるくらいです。

②炎症を起こしやすい。

親知らずは、萌出の際に、完全に生えきらず、歯茎が半分くらいかぶったままの状態になってしまうことがよくあります。すると、そこの歯茎と、親知らずとの隙間に汚れが溜まりやすく、歯周病や、歯肉炎の原因となります。歯肉炎程度であれば、歯磨きを徹底したり、洗浄、抗菌剤の投与でよくなることがほとんどですが、慢性的に炎症が続いた状態にしておくと、歯周病となり、親知らず付近や手前の歯が植わっているあごの骨(歯槽骨)を溶かしてしまいます。そうなってくると、ひどく腫れて痛んだり、膿がたまったりしてきます。この症状は智歯周囲炎(ペリコ)などと呼ばれますが、強い痛みや口臭、炎症が、顎関節付近にまで広がると、開口障害もおこします。

妊娠・出産時にトラブルがおきやすい。

女性ホルモンとお口の中との環境は密接につながっていて、女性では人生の転機で親知らずにトラブルが起きてしまうことがあります。出産や、結婚、就職など、環境の変化やストレスによりホルモンバランスが崩れたときに、今まで何ともなかった親知らずが痛みだしたり、周囲の歯に悪影響を及ぼすことがあるのです。特に、妊娠時には女性ホルモンのバランスが大きく変化するため、トラブルが発生しやすいと言われています。

妊娠時には、妊娠性歯周炎を発症する人も多く、その際に少しだけ頭を出していた親知らずの周りの歯茎が痛みだしたり、ひどく腫れてしまうケースがあります。出産後にはまたホルモンバランスが変化するので、その影響や、産後の疲労により、体の抵抗力が落ち、今まで痛むことのなかった親知らずに痛みを生じるケースもあります。

妊娠時では時期によっては、薬の服用に制限があったり、出産後には痛みが出ても、なかなか歯科医院を受診することができなかったり、授乳中であれば、薬の服用が懸念されることもあります。そうなってしまうと、痛いのを我慢し、応急処置で過ごさなくてはならず、症状がどんどん悪化してしまいます。そうならないためにも、ご結婚前、ご出産前の女性の方には特に、ご自身の親知らずの状態を把握しておくべきなのです。

親知らずは放置せずに、抜くなら痛くないうちに!

親知らずが痛みだす前に抜歯をお勧めする理由3つ

Ben Saunders

親知らず抜歯をおすすめする3つの理由

①痛みがあるときには基本的に抜歯ができない。

「親知らずが痛い!痛み止めも効かない!」となったら、まずほとんどの方が「抜歯してほしい。」といって歯科医院に来院されます。しかし、痛みがある、炎症があるときはには基本的に親知らずは抜歯「できない。」のです。なぜかというと・・・

・麻酔が効きにくい。

炎症が強い個所では、毛細血管が充血していて、麻酔薬がなかなか浸透しなかったり、流れていきやすくなり、麻酔の効きが悪くなります。

・抜歯により炎症が広がる可能性がある。

親知らずの痛みによる炎症の範囲が広い場合、その状態で無理に抜歯をすると、さらに炎症の範囲が広がり、咽頭痛や、顎関節痛を引き起こす可能性があります。

・予後が悪い。

炎症が強い状態で抜歯を行うと、細菌が非常に多い状態での抜歯手術になります。そのため、傷口からの細菌感染のリスクが高まり、抜歯後に感染症を引き起こす可能性があります。また、親知らずの植わっている顎の骨(歯槽骨)にまで炎症が広がっている場合だと、炎症が残った状態で抜歯をしてしまうと、その部分の骨の戻りが悪くなり、親知らずを抜いたところの穴が治りにくくなることがあります。

②若いうちに抜いたほうがスムーズ。

歯は、顎の骨の中(歯槽骨)に植わっています。歯槽骨は、若年層のほうが、柔軟性が高いという性質を持っています。また、炎症状態が慢性的に続いたり、かみ合わせで強い負担を受け続けていると、歯槽骨は固くなっていく性質があります。親知らずの抜歯には、歯槽骨を削る必要があるケースがあったり、親知らずの根が、歯槽骨に深く噛みこんでいることがあります。そのため、歯槽骨に柔軟性がある若いうちに抜歯をするほうが、抜歯時の負担が小さく済みます。

また、歯茎はコラーゲン組織でできています。そのため、若いうちに抜歯をしたほうが治りがよく、抜歯後の傷跡も早く治癒することが多いです。親知らずは基本的には10代後半から30代前半ごろまでで、萌出する力はなくなります。(その後、親知らずが生えてきたと感じることがありますが、それは、親知らずは生える力によるものではなく、歯周病により歯茎が下がったり歯槽骨が溶けたりして、親知らずの姿が見えてきているだけの場合がほとんどです。)その、期間に抜歯を行ってしまったほうが、歯槽骨の硬さや、歯茎の回復力の面からみても、スムーズであると考えられています。

中年以降の親知らずの抜歯では、親知らず自体が炎症を繰り返していたり、かみ合わせで負担を受けていると、歯槽骨と親知らずの根が癒着してしまっていたり、抜歯が難しくなってくることがあります。歯茎の治りも、若いころに比べてコラーゲン組織が減っていますので、治癒にも時間がかかるようになります。

③親知らずはいつでも抜けるわけではない。

親知らずが抜けないとき。

・親知らずが炎症を起こしている時。

前述のとおり、親知らずは痛い時には抜けない場合があります。

・妊娠中・授乳中。

前述のとおり、薬の服用を避けたい期間には抜歯はできません。また、妊娠後期には長時間、歯科の治療のために仰向けになる姿勢は避けなくてはならないため、30分以上かかる下顎水平埋伏抜歯(親知らずが骨の中に横を向いて埋まっている状態)の抜歯などは難しくなります。

・全身疾患など健康上の問題があるとき。

- 心疾患、脳血管障害などにより、抗血栓薬(バイアスピリン、ワーファリンなど)を服用していて、その服用を中止することが困難な場合。(親知らずの抜歯の際に止血ができずに大量出血の恐れがあるため。)

- 重症の高血圧症の場合で服薬によるコントロールができていない場合。(親知らずの抜歯の際に、血管損傷があった場合、大量出血の恐れがあるため。)

- 骨粗鬆症でビスフォスフォネート系の薬を服用している場合。(この種類の薬を服用している場合、歯科での外科処置は禁忌とされています。抜歯により、周りの歯槽骨が極度に破壊されてしまうリスクがあります。抜歯の前後3カ月程度の服用を中止すれば、外科処置が可能と言うケースもあります。)

- 糖尿病のコントロールがうまくいっていないとき。(糖尿病が進行している際には、易感染の恐れがあるため、糖尿のコントロールが出来てからの抜歯になります。)

- その他、全身疾患により歯科治療が困難な場合など。

親知らずを放置してはいけない4つの理由 まとめ

最後に親知らずを放置してはいけない理由をもう一度振り返ります!

- 歯並びが崩れる。

- 隣の歯に悪影響を及ぼす。

- 虫歯や炎症をおこしやすい。

- 妊娠・出産時にトラブルが起きやすい。

そして、親知らずは、傷みだす前に抜いたほうが良いということもお分かりになっていただけたと思います。若いうちに抜いてしまったほうが、抜歯時の負担も少なく、予後も良い、また年を重ねるとともに全身疾患の可能性も高まるため、抜けるときに抜いてしまったほうが、あとあと苦労せずにすむと考えられます。

親知らずの抜歯で、特に下顎の抜歯では親知らず付近の顎の骨(歯槽骨)を削ることがあるため、腫れたり痛んだりすることがあります。しかし、それを恐れて、親知らずを放置しておくと、その他の多くのリスクを抱えることになります。最近では、親知らず抜歯後の腫れを抑える薬(保険適応外)を使用することができる歯科医院もありますので、どうしても腫れを抑えたい場合はそのような治療を行ってくれる歯科医院を探すのも良いでしょう。

抜く、抜かないに関わらず、ご自身の親知らずの状態を把握しておくことは大切です。歯科医院でしっかり検査を受け、今後親知らずをどのようにしていくべきなのか、歯科医師と相談しておきましょう。