こんにちは!歯科情報サイト“どくらぼ”でございます!本日のテーマはこちら

噛むと歯が痛い

歯を噛むと何だか痛むという不安を感じているアナタに、考えられる原因と治療方法をお教えしていきます。

原因は大きく分けて4つです!それでは、1つづつご紹介致します!

噛むと歯が痛いのは何故?考えられるのはこの4つ!

咬合性外傷 (こうごうせいがいしょう)

咬合性外傷とは咬みあわせによる損傷のことです。歯ぎしりや食いしばりなどによって歯に無理な力がかかり、虫歯ではないのに噛むと痛いという症状が出ることがあります。

歯周病

歯周病とは細菌のかたまりである歯垢(プラーク)と歯石が原因となり、歯を支えている歯ぐきや骨が破壊され、悪化すると歯が抜けてしまう病気です。初期段階ではほとんど症状はないのですが、炎症が進むと骨が少しずつ溶けていってしまします。噛むと痛いという症状が出た場合、歯周病がかなり進行していると思われます。

根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)

虫歯や打撲などによって神経が死んでしまった時や、歯の根っこ(歯根)の治療を途中で中断してしまった時、以前治療を終えた歯根が、何らかの原因で再感染を起こした時に、歯根の先端(根尖)に膿が溜まって、噛むと傷んだり、歯ぐきが腫れたりするものです。

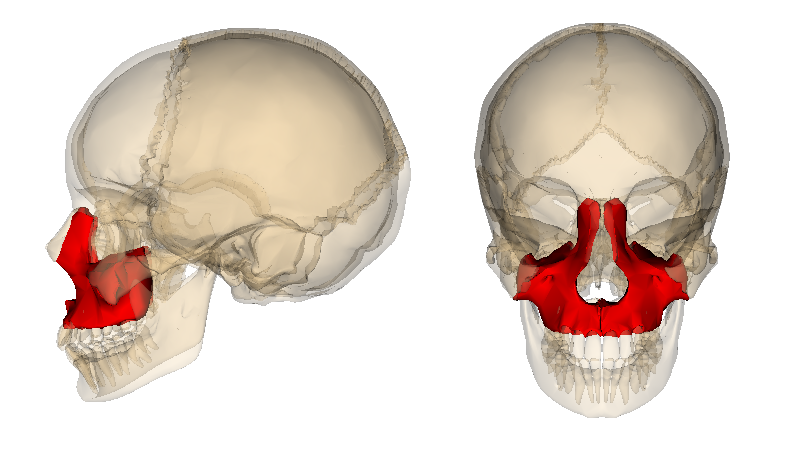

上顎洞炎(じょうがくどうえん)

上顎洞は上あごの骨の内部にある空洞で鼻の横、目の下あたりに位置します。その上顎洞が炎症を起こすと、まるで蓄膿症と同じような症状となります。また噛むと歯が痛い場合もあり、原因が歯からか、耳鼻科の領域かで判断を要するケースです。

噛むと痛い時のそれぞれの症状毎の対処法・治療法

咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)

虫歯は無いのに噛むと歯が痛い事があります。この原因の1つが咬合性外傷です。咬合性外傷とは、主に歯ぎしりや食いしばり等の歯にかかる過剰な力によって起こる障害です。つまり歯を支えている組織が打撲を受けた状態なのです。通常より強い力がかかるため、歯と土台の骨をつないでクッションの役割を果たす歯根膜が傷ついたり、土台の骨そのものが破壊されたりします。

症状

冷たいものがしみる 歯ぐきから血がでる 噛むと歯が痛む 食べ物がつまりやすい頭痛 肩こり 目の奥の痛み、舌の痛み等

この咬合性外傷は一次性、二次性に分けられます。

一次性咬合性外傷

歯や骨が丈夫で健康でも、歯ぎしりや食いしばりのような過剰な力がかかることで起こる障害の事を一次性咬合性外傷と言います。例えば朝起きた時に、なんとなく歯が気になったり、ムズムズするような感じ、顎がだるい感じの場合は注意してください。もしかすると寝ている間に歯を食いしばっているかも知れません。

二次性咬合性外傷

歯周病によって、既に骨や歯根膜など歯を支える組織が弱くなっている場合、普通に噛むだけでもその力で障害を受けてしまいます。このことを二次性咬合外傷と言います。この状態で噛む力が過剰に加わると、歯周病は一気に悪化するのです。

治療法

- 咬みあわせの調整をする

- マウスピースをつけて負担を軽くする

- 高さのあっていないかぶせ物があれば外す

- 保存の際は、口の中に含むか牛乳などに漬けておく

- 隣の歯と連結固定をする

治療の基本は、特定の歯に過剰な力が集中しないようにすることです。初期段階の場合は、咬みあわせを調整することで症状が治まります。また歯ぎしりや食いしばりから歯を守るためにマウスピースを装着する事もあります。

まずは、炎症をなくすことが大切

もし歯周病と咬合性外傷が合併している場合は、まず歯みがきによるプラークコントロールで炎症をなくし、歯周病の治療をします。その後、高さのあっていないかぶせ物があれば外したり、咬みあわせの調節をすることで、特定の歯に異常な力が加わらないようバランスをとります。炎症が治った後も歯の揺れが続く場合は、かぶせ物などで連結固定することもあります。

無意識に歯ぎしりや食いしばりをしているのはストレスが原因の場合があります。ですからその際はストレスを発散することも重要です。

また普段から食いしばらないように意識するのも大切です。

例えばパソコンを長い時間やり続けている時、無意識に食いしばっていることがあります。また長時間運転している時もそうです。時々意識的に顎を緩めたり、また歩いたり、ストレッチなどをして体を動かすようにしましょう。

歯の癖は中々見ぬくことが出来ない。

全体的にバランスのいい咬みあわせの歯並びなら、このような症状は出にくいですが、きれいな歯並びでも歯に負担がかかっていることもありますので、見た目では判断できません。また歯が丈夫で、ほとんど歯医者に行ったことがないという方でも、噛むときに過剰な力がかかると歯を支える組織が弱っていきます。その時に歯周病になると噛むと痛みがでたり、抜歯しなければいけない状態になる恐れもありますので、過信は禁物です。

こういった咬合性外傷による症状がでないように、少しでもおかしいなと思えば歯科医院で咬みあわせを見てもらい、予防しておくこともが大切です

歯周病

歯周病は感染病です。歯の表面に細菌のかたまりである歯垢(プラーク)が付着し、その細菌が繁殖して炎症を起こし、歯を支えている骨(歯槽骨)や歯根膜などの歯周組織が侵される病気です。進行するとさまざまな症状がでてくるのですが、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。ですから歯周病が原因で噛むと痛みが出る場合は症状がかなり進行していると考えられるのです。

その歯周病の進行状態は以下のように変化していきます。

軽度

- 歯と歯ぐきの境が腫れる

- 歯を磨くとき出血する

- 痛みはあまり感じない

この状態の場合は、ブラッシング指導や、1~2回の歯のクリーニングを行うことで回復します。

中等度

- 歯ぐきの腫れが進行

- 出血がひどくなる

- 歯根が見えてくる

- 歯がグラグラする

- 膿が出る

- 口臭が発生

この段階では、歯の表面に沿って歯ぐきと歯のポケット部分の奥まで付着した歯石を取っていきます。

重度

- 食べ物が噛めなくなる

- 歯が上下左右に動く

- 噛むと痛む

重度の場合は、外科的治療にて対応しなければいけないこともあります。それでも、どうしても保存不可能な場合は抜歯となります。

歯周病の原因

歯周病の原因として次の4つが考えられます。

細菌

歯周病を発症させる原因となる細菌(口の中に常に存在)によるもの。

口の中の環境

歯磨きがきちんとできていない。歯の磨き残しがある。歯石がついている。かぶせ物があっていない。歯並びに問題がある。

噛み合わせの状態

噛み合せる時に過剰な力がかかっている。歯ぎしりや食いしばりがある。

その他

体の抵抗力が弱っている/喫煙・飲酒/ストレス

治療法 軽度の場合

歯石除去(スケーリング)

歯や歯根の表面の歯垢や歯石などを除去して、歯の表面をつるつるにすることをスケーリングといいます。歯石の表面はザラザラしており、実際には軽石のように小さな穴が無数に開いているのです。そこに細菌が入ると、歯ブラシでは取り除けない状態になり、細菌による毒素が出し続けられる状態になるのです。その歯石を取ることで、歯垢(プラーク)が付きにくくします。

歯石は一度取っても、またついてしまうことがありますので、定期的にチェックしてもらうことが必要です。

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

PMTCとは歯科医師や歯科衛生士が専用の器具を用いて行う歯のクリーニングのことです。歯と歯の間や歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)など、通常の歯みがきではとれない歯垢や歯石を取り除きます。

ブラッシング指導

歯垢や歯石がたまらないように、その人に合わせた歯磨きの方法を指導することです。どの部分が磨けてないかをチェックするために染め出し液を使ったり、歯ブラシの当て方や動かし方、デンタルフロス、歯間ブラシなどの使い方の指導もあります。

治療法 中程度の場合

この場合も基本的には軽度の場合の治療を行うのですが、中等度になると歯周ポケットが深くなっており、歯ぐきに隠れて見えない部分にも歯垢、歯石がたまってしまうのです。ですからその奥深い部分のプラークコントロールがさらに必要になってきます。

ルートプレーニング

治療中の痛みを感じないように麻酔をし、歯根の表面に付着した歯垢や歯石を取り除きます。その時、表面がつるつるになるまできれいにするのです。これで歯垢や歯石がつきにくい状態にします。

治療法 重度の場合

重度歯周病の治療も、基本はプラークコントロールなのです。その上で歯周組織の回復をはかっていきます。ただ症状によって、また治療を受ける人の希望などによってその後の治療が変わってくるのです。現在、なるべく歯を残すための治療が行われているのですが、どうしても抜歯せざるを得ない場合もあります。

歯周外科手術

重度まで進行した歯周病の歯は、歯根の奥のほうまで、ぎっしりと歯石がついていることがあります。ルートプレーニングでも取れないと判断された場合、麻酔をし、歯ぐきを一時的に剥離、歯根を見える状態にして歯石を取り除く方法をとります。

再生療法【エムドゲイン】

重度の歯周病は歯周組織が破壊されていますので、その歯周組織を回復させるための手術が必要となります。この時、手術治療を補助するため、歯周組織再生誘導材料のエムドゲインゲルが使われることがあります。

このエムドゲインゲルの主成分であるエナメルマトリックスデリバティブは、子供のころ、歯が生えてくる時に重要な働きをするたん白質の一種でできています。つまりこのゲルを手術部位に塗布すると、歯の発生過程に似た環境が再現されるのです。これで失われた歯周組織を再生します。

再生療法【GTR法】

歯周病によって失われた歯を支えている骨を再生させる方法で、メンブレンという特殊な膜を使用します。このメンブレンを手術部位に埋め込み、骨が再生するためのスペースを確保します。それで骨や歯根膜の再生を誘導する方法です。

かぶせ物をする

歯周病によって歯を支えている骨や歯根膜等の歯周組織が弱くなると歯がぐらぐらしてきます。治療を行った後でも歯周組織の状態や回復具合で、歯がぐらぐらしたままの状態になっている場合もあります。そのままですと噛むのにも支障がでるだけでなく、歯磨きやプラークコントロールをするのも難しくなります。この場合に、揺れている歯をかぶせ物でつなげ、歯を安定させることがあります。

フルマウス ディスインフェクション

口の中には何百種類もの菌がいます。その中には歯周病菌も含まれるのですが、中には口の中の環境を保つのに必要な菌もたくさんいるのです。ですから、むやみに抗生物質を服用したり、うがい薬で消毒をするのも問題があります。

しかし歯周病の治療を行っているのにも関わらず、治りが悪い場合、ある特定の毒性の強い歯周病菌が関与している事があるのです。この場合、細菌検査をして原因となっている菌を特定し、その菌に効く抗生物質を服用し、菌を除去します。また歯だけでなく、舌や頬の粘膜をクリーニングして、完全にその菌を除去するのがフルマウスディスインフェクションという治療法です。

抜歯

現在、なるべく歯を残す治療が行われています。しかし、いかなる方法でも残せない状態になっている歯は抜歯になるのです。歯周病で噛むと歯が痛い状態はすでに重度である場合が多く、そのまま放っておくと、抜歯せざるを得ないことになってしまいます。なるべく早く治療を受けるようにして、自分の歯が残るようにしましょう。また治療が終わっても、自己管理、プラークコントロールが非常に重要になります。歯周病が再発しないように気をつけることが大切です。

根尖性歯周炎

虫歯が進行した場合、また打撲によって神経が死んでしまい、骨の中まで炎症が進行し、歯根の先(根尖)に膿がたまってしまうことがあります。これが根尖性歯周炎です。そのほかにも歯根の治療が中断したままになっている、すでに神経を取って治療が終わっている歯でも、何らかの原因で感染を起した場合、根尖性歯周炎になる可能性があります。

症状

噛むと痛む 歯ぐきから膿が出る ズキズキする痛み 歯が浮いた感じがする

治療法

まずは炎症を取り除くのが最優先となります。

- 歯ぐきに膿がたまっている場合は、歯ぐきを切開して膿をだします。

- 歯根の中をきれいにする。この段階で歯根の中から膿があふれてくる時があります。その場合はわざと綿だけをつめて膿が出てくるようにする場合もあります。

- 噛むと歯が痛い場合、咬みあわせの調節をします。かぶせ物が入っている場合は取り除くことがあります。

- 抗生剤などの薬剤を処方する

- 根尖の炎症が広範囲に及んでいる場合には、外側から穴をあけて炎症部分を除去し、根尖を除去する根尖切除手術を行ないます。

炎症が無くなり、歯根の中(根管)が充分に消毒された後に、完全に封鎖します。これで細菌の感染から守られるのです。何よりも炎症をなくしてしまうことが重要です。膿が完全に出なくなるまで、何度か治療に通わなければならないのですが、一旦治療を受け始めましたら、必ず最後まで治療を受けましょう。もし途中でやめた場合は、抜歯しなくてはいけない状態になる可能性もありますので、ぜひ根気よく治療を受けてください。

上顎洞炎

上顎洞とは上あご部分にある空洞で、頬骨の奥側、鼻の横、目の下に広がっています。炎症によってこの空洞に膿や鼻水が溜まるのですが、蓄膿症と言ったほうが分かりやすいかもしれません。通常、アレルギー性鼻炎、風邪など、鼻の症状から起こることが多いのですが、虫歯や歯周病で上顎洞炎になることもあります。

原因

上あごの奥歯の神経の出口は上顎洞につながっています。上顎洞炎になるとその神経の出口が圧迫されるため、歯が痛くなります。痛みのため、虫歯と勘違いする時もあるのです。また上顎洞炎になると上顎洞の粘膜が炎症を起こします。その炎症が上顎洞につながっている上あごの歯の歯根の周りに伝わるため、噛んだ時に歯が痛くなります。また歯根の部分を押すと、痛みを感じることもあります。

症状

頭痛、目の奥の違和感や鼻づまり、鼻水、動いたときに響く感じがある、頬が痛む、口臭

もし噛むと歯が痛い場合で、上記の症状もあれば、虫歯ではなく上顎洞炎の可能性があります。蓄膿症が直接の原因の場合もありますが、根尖の炎症や歯周病が原因で上顎洞炎になる場合もあります。この場合は歯科医院での治療が必要になります。

治療法

重要なのは原因になっている歯の特定です。それから歯根や歯周病の治療を行います。これで感染源の除去ができ、改善できれば問題はありません。抗生物質を服用しながらの治療になり、細菌が上顎洞に入らないようにできれば歯を抜かなくても済みますが、改善が見られない場合は抜歯となります。場合によっては手術の適応となることもあります。

噛むと歯が痛い時のまとめ

噛むと歯が痛い時に考えられる原因は、どれも後々致命的になってくる症状が多いです。噛む時の違和感が中々消えない場合は早期治療を強くオススメ致します。放置しないで即治療が痛くない治療のポイントになることを頭に入れて頂きたいです。

以上になります。今回の記事はアナタのお役に立つものでしたか?どくらぼは、毎日アナタのお役に立つ歯科情報をお届けしています。また今度も是非遊びに来て下さい!長い文章を最後までお付き合い頂き、ありがとうございました!