病院や診療所など医療施設内で、患者だけでなく医療スタッフが新たに細菌やウィルスなどの病原微生物に感染することを院内感染といいます。院内感染対策とは、この院内感染を起こさないための取り組みのことです。すなわちその対象となるのは、患者だけではなく、そこで働いている医療スタッフも含まれます。

一方、医療施設でないところで感染することを市中感染といいます。市中感染により来院する患者は院内感染とはみなされませんが、その患者から院内の他の患者に感染が拡大するのを防ぐことが、院内感染対策となります。

なお、最近では医療の多様化により、在宅医療や長期療養型の施設などが増えてきたころとにより、必ずしも医療は病院内で行なうものとは限らなくなってきました。そのため、感染の時期や場所の特定が困難になってきました。そこで、アメリカの疾病管理センター(CDC)では、これらを含み医療行為に伴う感染を医療関連感染と呼称することを提案しています。

歯科医院でも病院でも院内感染に対してしっかりと考えることが重要です。 感染対策情報サイト

院内感染対策の基本となる「標準予防策」ってなに?

院内感染対策の基本となるものが標準予防策とよばれるコンセプトです。標準予防策は、1980年代のアメリカで社会問題となったエイズを契機として考えられました。

医療行為の度にあらゆる患者に毎回、エイズの原因であるヒト免疫不全ウィルス(HIV)の検査を行なうのは、非現実的であるため、すべての血液にウィルスが含まれているとみなして対応しようとする考え方です。

これをまとめたものがユニバーサル・プリコーション(Universal Precautions)です。ユニバーサル・プリコーションは更に進化し、血液以外の体液や排泄物などすべての生体物質に範囲を拡大し、1996年にスタンダード・プリコーション(Standard Precautions)に発展しました。スタンダード・プリコーションの日本語訳が標準予防策です。

標準予防策のポイント

標準予防策のポイントは以下の通りです。

- 感染症の有無で対応を変えるのではなく、全ての患者に同じ対応を行なう。

- 医療行為を行なう前、そして行なった後に、手洗いを励行する。

- 血液・唾液・体液に接する場合は、手袋や個人防護衣を着用し、直接手で触れない。

- 針刺し事故の防止に努め、発生時は迅速に適切な対応を行なう。

つまり、

- 事前の感染症の確認は不要である。

- 手についた病原微生物を除去する。

- 汚染面に触れない。

- 事故時の対応をしっかりする。

ということです。

患者さんに使用する器具は徹底した滅菌が求められている。そうした歯科を選ぶべき。おおたかの森歯科クリニック

診療時における院内感染対策

手指の消毒と手袋、防護衣などの装着の必要性

歯科治療は、唾液に曝露される外科処置が中心となります。唾液には、血液が含まれているため、感染のリスクがとても高くなります。そこで標準予防策に則った手指消毒と感染防護が必要となります。これは歯科医師だけでなく、歯科衛生士や歯科助手についても同様です。

手洗いと手指消毒

手洗いの際は、水道の蛇口や把手は清潔でないため、自動水栓開閉器の水道で手洗いをすることが望ましいです。手洗いの際の洗剤は、抗菌あるいは非抗菌石鹸を使い、水ですすぎます。その後は、速乾性擦込式消毒剤をつかいます。ただし、目に見える汚れがない場合は、速乾性擦込式手指消毒剤だけでもかまいません。

手あれの保護

手が荒れた状態になっていると、荒れたところから細菌感染を起こしやすくなります。そこで、手あれを防ぐためにローションを使ったりして保湿を行なうことが勧められています。

処置時の手袋の使用

手袋を患者ごとに交換することは、基本中の基本です。診療中は、手袋をした手でみだりに周囲に触れることはよくないです。手袋は、ラテックスアレルギーの患者がいることを考えて、ニトリル手袋の方がいいです。

マスク・ゴーグル・キャップの装着

マスクはひも式でもゴム式でもどちらでも構いません。特にフェイスシールドがついているものが勧められます。フェイスシールドがないマスクについては、ゴーグルを装着することで、目の粘膜を感染から守ることが出来ます。診療後、すぐに洗髪出来る環境でないなら、キャップを使うことも効果的です。

診療衣の取扱い

診療衣は、医療従事者にとってのユニフォームです。通常のシャツなどの上から着ます。目に見えて汚れていなくても、毎日交換する方がいいでしょう。また、診療衣の上からディスポーザブルのガウンを着るのも、感染予防には効果があります。ガウンには身体防護衣の役割があります。滅菌タイプとそうでないタイプとがあります。使用状況によって使い分けるといいでしょう。

たまに、外見も器具も服も汚い歯医者さんや病院ありますよね。あれは、本当に危険です。

診療室における院内感染対策〜飛沫感染対策〜

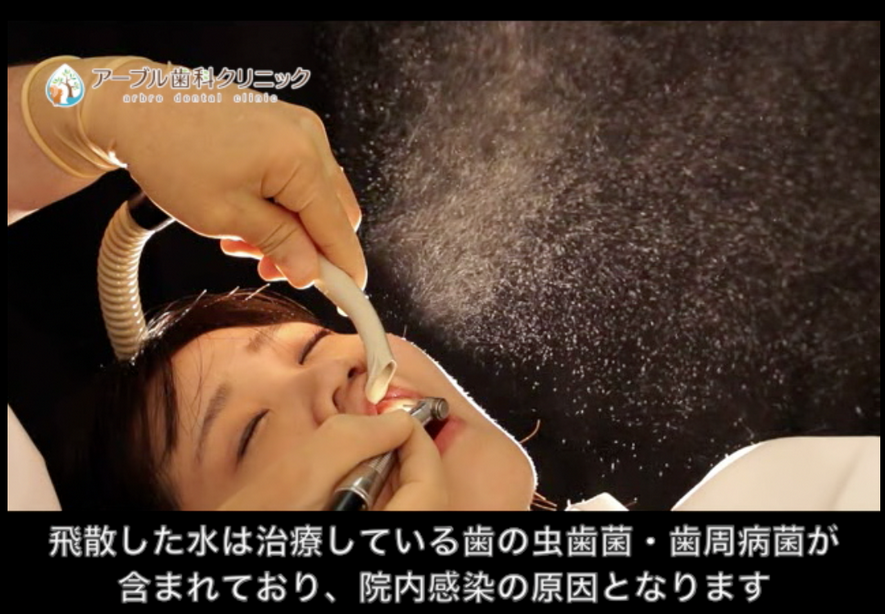

院内での診療の際に大切になってくるのが、飛沫感染対策です。むし歯を削る時、抜歯をする時、歯石を取る時、飛沫が必ず発生します。こうした飛沫の中には細菌が含まれています。また、歯科の診療台についても、血液や体液で汚染される可能性があり、対策が必要です。

歯科の処置中は水が飛散る。

飛沫感染対策の必要性

歯科治療の際、血液や唾液を含んだ飛沫が発生することが多いです。こうした飛沫は、比較的広範囲に飛散し、患者から1m離れた地点でも確認出来ることがあります。すなわち、この範囲にあるものはすべて感染のリスクが高いということを示しています。

では、飛沫感染をふぐためにはどのような対策を行ない得るのでしょうか?

うがい

歯科治療の開始前に、消毒薬の入っているうがい薬を使って患者にうがいをしてもらうと、口腔内の細菌数が減少します。こうしたうがい薬としては、イソジンが有名ですが、その他にも有効なものは幾種類かあります。これにより、飛沫の中に含まれる細菌を減らすことが出来ます。うがいをするだけなので簡単な上、飛沫感染対策の第一歩にもなります。

口腔外バキューム

口腔外バキュームとは、患者の体外に飛散した飛沫を吸入するための装置です。お口の中にたまった水や血液、唾液を吸入する口腔内バキュームを単体で使うよりも、口腔外バキュームを併用した方が、飛沫を広範囲に効率的に吸入出来、飛沫感染の予防に効果的です。

口腔外バキュームなども院内感染対策には重要 アーブル歯科

空気清浄機

空気中に漂っている飛沫に関しては、空気清浄機が有効です。家庭用の空気清浄機でも、PM2.5やウィルスの除去が可能なものも発売されています。このような高性能な機器は、医療用としても有効です。ただし、定期的なフィルター交換などのメインテナンスは、性能を維持する上でも必要です。

その他、こんなところに注意を払うことも大切です。

〜歯科診療台の表面〜

歯科の診療台についても、血液や体液が付着した場合は、適切な処理を行なうことが要求されます。具体的には、洗浄と消毒薬を用いた消毒です。この場合は、次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒薬を使って拭き取ることが推奨されます。また、血液や体液で汚染させれやすい部分は、事前に保護カバーで覆うことも有効です。ただし、正常な皮膚にしか接触しないところに関しては、洗剤などでの対応でも十分です。

〜床や壁など〜

歯科の診療室内の床や壁などは、洗剤や水で定期的に洗浄すれば十分です。清掃後は、清掃用具を十分洗浄し乾燥させて保管します。これが手間なら、使い捨てものを使うといいでしょう。この時、掃除機は適切に使用しないと、排気から微生物が拡散されることもありますので、注意が必要です。

歯科治療に使う器械や器材にも要注意

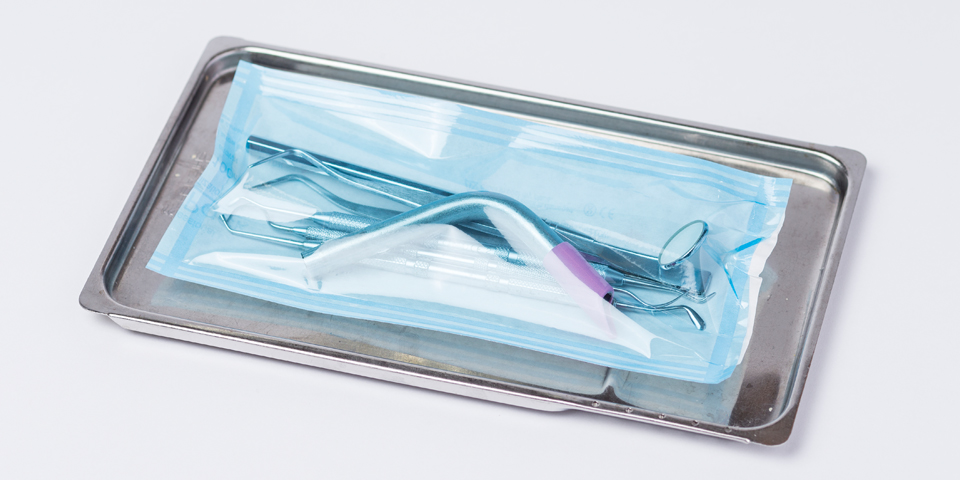

歯科治療で使う器械や器材は、標準予防策に従って感染対策を行なう必要があります。なぜなら、それらに付着した細菌やウィルスによる感染の可能性があるからです。使い捨ても器械や器材を除き、適切に洗浄・滅菌しなければなりません。

取り外し可能な器械や器材

取り外しが出来るものは、使用後はすべて患者ごとに取り替える必要があります。具体的には、基本セットと呼ばれるミラーやピンセット、歯科治療で使うドリル関係や、吸引管、スケーラーという歯石を取り除く器械などです。

このうち、耐熱性のあるものに関しては、原則として高圧蒸気滅菌法とよばれる滅菌方法を利用して滅菌します。高圧蒸気滅菌法は、オートクレーブともいわれます。ただし、この方法では、付着物は除去出来ませんから、事前にしっかりと洗浄しておく必要があります。

耐熱性のないものは、プラズマ滅菌がいいのですが、プラズマ滅菌の器械がない場合は、消毒薬による消毒を行ないます。この場合、グルタール製剤や次亜塩素酸ナトリウムが推奨されます。ただし、消毒に関しても付着物のじょきょはできないので、事前に洗浄しておく必要があります。

患者さんの使うものは滅菌が基本。中には本当に雑な医院もあるので要注意です。堀内歯科医院

取り外しの出来ない器械や器材

取り外しの出来ないものは、消毒薬による消毒により対応します。

口腔内に直接触れない器械や器材

口腔内に直接触れないものは、消毒薬による消毒で十分です。

使い捨て製品

使い捨ての製品が販売されている場合は、使い捨てのものを使用することが勧められています。

体液曝露事故への対応

院内感染対策では、感染性のあるものを封じ込めることも大切ですが、それらに触れてしまった場合の対応も必要となります。

体液曝露とは

体液曝露とは、定義の上では、針や鋭どい器具によりケガをすることで、感染性のある血液や体液などが体内に侵入することを言います。ただし、ケガをしていなくても、感染性のある血液や体液などが目や鼻、お口の中、ひび割れた、もしくは擦り傷のある皮膚などへの接触することも、定義には含まれていませんが、体液曝露として扱われます。

体液曝露事故の予防のために

環境整備

処置や作業をするうえで、適切な明るさ、広さなどの作業環境を整備します。例えば、使った注射針をすぐに捨てられる様に使う前に廃棄用の容器を手元に準備しておく、暗くて見えにくいところでは作業をしない様にする、などです。

手袋

手袋は、指先の余っていないフィット感のいいものを選びます。手袋があれば、血液や体液に触れた時、手に傷があってもそこから侵入するのを防いでくれます。また、針刺し事故を起こしたときでも、手袋があることによって、針先に付いている血液の量を減らすことが出来ます。

靴

つま先の覆われていない靴、たとえばサンダルは、つま先に器材を落とすとケガをする原因になります。履物は、つま先までしっかり覆われた靴にする必要があります。

処置時の鋭い器材の取扱い

処置が終了するまでは集中して行ないます。助手は、処置を行なっている人にむやみに近づかないようにします。特に、鋭利な器材を助手が手渡すようなことは行なってはなりません。

キャップを再度つけない

一度使った注射器に、キャップをつけることは禁止となります。ただし、どうしてもしなければならないときは、片手でキャップをすくうように行なうことで、針刺し事故を防止します。

使用後の針やメスの廃棄

基本的には、使用者が使用する場所に針捨て専用容器を持ってきておき、その場で廃棄します。針をシリンジから外す必要はありません。シリンジごと廃棄します。歯科様の注射器の場合は、シリンジごと廃棄することは出来ませんので、この限りではありません。

個人用防護用具

感染防御のために、手袋、マスク、ゴーグル、フェイスシールドを使用し、患者の血液や体液などから、目や鼻、手、口を守ります。通常の眼鏡は、この役には立ちません。必要に応じて、ガウンやエプロンを使います。

使用した器材の取扱い

歯科では、さまざまな器材を使います。これらを使用した後は、1つのトレイにきれいに並べておくようにします。乱雑においておくと、それだけで針刺し事故やケガの元になります。

目に見えない細部まで徹底している歯科医院は良い歯科医院。そうした院長はその他の治療にも手を抜かない。堀内歯科医院

院内感染対策総まとめ

院内感染対策は、患者だけでなく医療スタッフも守るためにとても大切なことです。その方法は、標準予防策とよばれる理論を元に行なうことが勧められます。標準予防策は、アメリカでのエイズ問題を契機に考え出されたものに基づいており、日本でも採用されています。

標準予防策のポイントは、『事前の感染症の確認は不要である。』『手についた病原微生物を除去する。』『汚染面に触れない。』『事故時の対応をしっかりする。』の4つです。これが全ての基本となり、医療者から、施設、設備、器械、器材まであらゆることに適応されます。標準予防策を確実に行なうことは大変そうに思われますが、診療時の医療者、診療室、器械や器材、事故対応に分けて考えると行ないやすいです。

院内感染対策をしっかり行ない、患者だけでなく医療スタッフにも安心安全な医療を行なっていくようにしましょう。

患者である私達は、細部にまで徹底してこだわっている歯科医院をしっかりと選び自分の安全を守りましょう。

また、歯科医院側はそうした目に見えない面でのこだわりも患者にしっかりと伝えお互いに気持ちよく治療を受けられるようにしたいものです。

本日は以上になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

以下は情報収集の方法と、当ページの宣伝になります。

健康の最新情報を得ることは難しいことではない

現在、フェイス・ブックやTwitterといったSNSのおかげで、熱心な医療従事者の方々は正しい情報を私達に発信しています。私たちはそうした 現場の情報を適切にキャッチしてい くチカラが求められています。まずはフェイス・ブックやTwitterでアナタの気になる方に友達申請やフォローをしてみてはいかがでしょうか?

私(サイト制作者内田雄介)は個人的なフェイスブックページも公開しておりますので、友達申請などはお気軽にしてください。今回のような歯科の情報などを週に一回のペースで発信しております。

また、このサイト、どくらぼでは歯科にまつわるあらゆる情報の発信も行っておりますので、こちらのフェイスブックページにもいいねを是非お願い致します。

また、弊社は情報発信型の新しいタイプのホームページ作成も行っておりますので、ご興味がある方は是非お声がけください。当サイトでは情報発信を心がけ、毎月100万人程度の歯科に関する方が訪れているサイトになっております。(歯科のお客様が多いです)

ご相談はこちら(弊社HPのお問い合わせページである、歯科ラボに繋がります)

「どくらぼを読んで、相談をしたい」と添えていただければ対応いたします。

歯科・医療業界ほど、皆様の努力が世の中に届いていない業界はないのではないかと私は個人的に考えています。私は元々歯科について無知の人間でし た。しか し、いつのまにかこの世界に浸っており、日々勉強させていただいております。この業界について素人だったからこそ世の中と皆様の架け橋になれると思い、情報を発信しております。

今後とも、何卒よろしくお願い致します。

今回は最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。