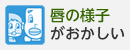

日本人の死亡原因として何が多いかご存知ですか?

第1位はみなさんがご存知の癌です。しかし、癌も勿論注目すべき死因ですが、近年ある病気がジワジワと増加してきているのです。その死因は肺炎です。

では、肺炎はどのくらいの順序なのでしょうか?

実は、肺炎は長らく日本人の死亡原因の第4位だったものの、じわじわと増加してきています。

2011年には脳血管障害を抜いて肺炎は死亡原因の第3位。(厚生労働省)

これは社会の高齢化に伴う変化だろうと考えられています。なぜなら、高齢者は肺炎に罹りやすく、かつ、罹ったときには悪化しやすいからです。こういった高齢者肺炎の多くは「誤嚥性(ごえんせい)肺炎」であることが知られています。

この、誤嚥性肺炎ですが、実は歯科と非常に深い関係があるのです。今回は、死因で急増中の“肺炎”と“歯科”の関係を解説いたします。

そもそも誤嚥性・嚥下(えんげ)とは??

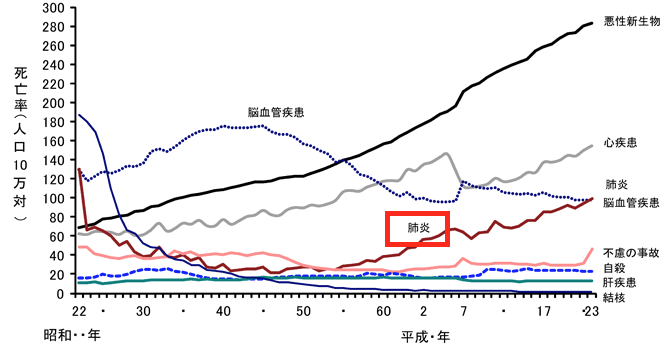

誤嚥性肺炎はその名の通り、「誤った嚥下」によって生じる肺炎です。嚥下とは平たく言えば「飲み込むこと」ですが、間違って飲み込むとは、一体どういういうことなのでしょうか?ここではまず、嚥下について詳しく説明したいと思います。

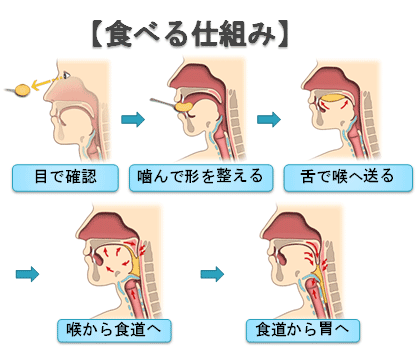

人が何かを飲み込む、嚥下は、実は5つのステージに分かれているのです。

- 認知期

- 準備期

- 口腔期

- 咽頭期

- 食道期

の5つです。

飲み込む行為は5つのステージに分かれている はとがや病院

- 認知期において食べ物を認知し

- 準備期ではそれを口に取り込んでかみ砕いた後に食べ物の塊(食塊)を作り

- 口腔期では食塊を舌でのどに運び

- 咽頭期には嚥下反射(反射=反射的に生じる、意図しない運動)によって食塊を食道入り口まで移動させ

- 食道期には重力と蠕動(ぜんどう)運動によって食塊を胃に送り込みます。

食べる仕組みには5段階ある。福井県済生会病院

飲み込むなんていう普段から簡単にこなしている動作でも、実はこんなに複雑な行動が組み合わさってやっと達成されるものなのですね

では、嚥下障害はどうして起こるのでしょう?

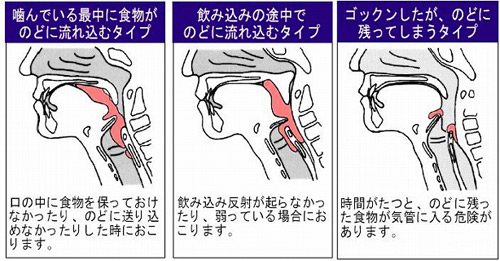

先ほどご説明した「嚥下」がうまくできない状態を嚥下障害と呼びます。嚥下には5つのステージがあり意外と複雑だと思われたでしょうが、嚥下障害も原因によって起こり方は様々です。

例えば、認知症なら主に認知期・準備期がうまくいかなくなりますし、脳梗塞などで飲み込みに関わる筋肉に麻痺がある状態だと準備期や口腔期の動作が難しくなります。高齢者ではこのような病気が増加するので、嚥下障害になる割合も多くなってしまいます。

また、咳反射は食塊が間違って気管に入ることを防止する反射であり、嚥下反射と対をなすものですが、加齢によりこの咳反射が弱くなっていきます。よって、高齢になればなるほど咽頭期に障害がでるようになってしまいます。

不顕性誤嚥:ふけんせいごえん(ムセや咳などの症状はないが、気づかないうちに誤嚥をしてしまうこと)は咽頭期の障害が原因であるため、咳反射が弱くなった高齢者ではどれだけ気を付けていても誤嚥が多くなってしまう傾向にあります。

高齢者における、誤嚥性肺炎ってどういう病気でしょうか?

日本人の死亡原因として肺炎が増加していること、それが高齢化によるものと考えられることは最初にご説明しました。高齢者肺炎では肺炎としての症状が少なく(咳が目立たないなど)、医療関係者の診察によっても、なかなか肺炎だと気づかれづらい面があります。

また、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病、心臓、腎臓、肝臓、肺などのさまざまな臓器の病気を既に患っている割合も高いため、治療も簡単ではないことが多いです。そして、高齢者は体力が落ちていますので、同じような肺炎であっても、より悪い結果となりやすい傾向があります。ですので、高齢者肺炎による死亡を減らすためには、予防が非常に重要となります。

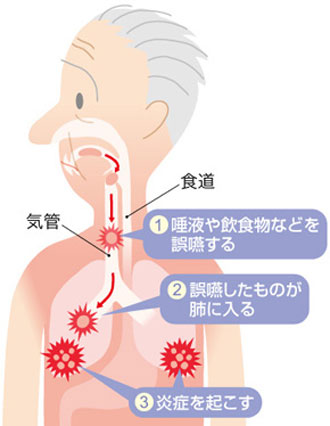

一般的な誤嚥性肺炎 川本産業

嚥下による障害が起こり、口腔内細菌が肺に入り込む

先ほどもご説明した通り、高齢者ほど嚥下障害がおきやすいのです。そして、誤嚥性肺炎は、口の中の細菌(口内細菌)が間違って肺に入ってしまうことによって発症します。実際、肺炎を発症した高齢者の中でも、年齢が高くなるほど誤嚥性肺炎の割合が増加していくことが厚生労働省の調査によって判明しています。

また、咳反射が弱くなり、気づかないうちに誤嚥してしまうこと(不顕性誤嚥)も増えるため、肺炎だと気づくきっかけも少なくなります。典型的には「うちのおばあちゃん、数日前からなんとなく体調が思わしくないようだったの。病院に連れて行ったら誤嚥性肺炎だと言われて入院になっちゃった。でも、ムセたりしていた様子はなかったのよ。一体いつの間に…?」といった状況です。

誤嚥性肺炎を防ぐには、歯科からのアプローチが今、求められている

それでは、誤嚥性肺炎の予防法についてご説明していきたいと思います。ここでやっと「歯科」の登場です。

まず、残存歯数が多いほど、寝たきりや認知症になりにくいということが古くから知られています。「8020運動」はこれに基づくもので、80歳になっても自分の歯を20歯維持しようとする運動です。

歯がたくさん残っていると、食べ物を十分にかみ砕くという動作ができます。そうすると、味もよくわかるので、唾液がよく分泌されて消化も良くなります。また、歯があるおかげで食いしばることができるため姿勢も安定しますし、筋肉を使うことによって脳に刺激がいきますし、何より言葉もはっきりと発音できますし、いいことばかりです。これにより、認知症になりにくくなり、ひいては嚥下の認知期・準備期の障害を防ぐことができます。

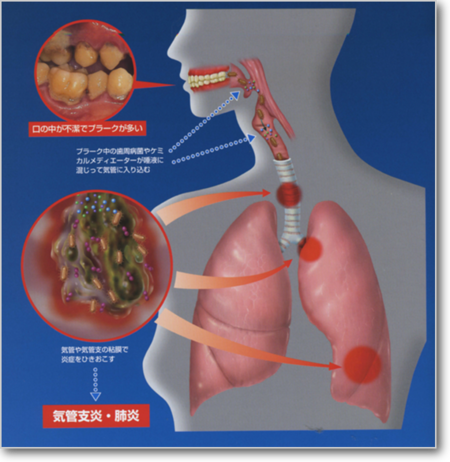

口腔内を清潔に保つことで、肺への細菌の侵入を防ぐ やまうち歯科

歯を残すということだけでなく、歯みがき(口腔ケア)という行為そのものにも効果があります。歯みがき(口腔ケア)を十分に行ったグループでは、行わなかったグループと比べて認知機能の低下が抑えられたという研究結果が厚生労働省により出されています。

また、歯みがき(口腔ケア)による刺激により乾燥や粘膜の脆弱化を改善でき、歯や口腔粘膜を健康な状態に近づけることができます。

高齢者の口腔内を清潔に保つために、医科歯科の連携は今後必須になる

誤嚥により誤嚥性肺炎になるのは口内細菌が間違って肺に入ってしまうことによります。ですから、口腔ケアによって口内細菌の数を減らすことは予防のために重要です。

そして、誤嚥は食べ物を食べているときにのみ起こるわけではありません。唾液が口内細菌を肺に流し込んでしまい、それによって肺炎が引き起こされることも多いのです。よって、経口摂取をしていない高齢者や、入れ歯をしている高齢者においても、口腔ケアは非常に大切となってきます。自ら口腔ケアをできない状態では誤嚥のリスクは高まりますので、介護の現場ではなおさらです。

ちなみに、口腔ケアのタイミングですが、睡眠中には唾液が少しずつ肺に流れ込んでしまうことが知られていますので、寝る前が特に効果的と考えられています。

歯科で、誤嚥性肺炎を防ぐことが求められている 岸和田市歯科医師会

医科歯科の連携が進んでいないことが日本の今後の課題

ここまで読み進めてくださったみなさまは、口腔ケアは、歯の健康のみならず肺炎を予防し、ひいては命を守るために重要な行為であることをよくご理解いただけたのではないかと思います。歯みがきによって残存歯数を保ち、認知症機能の低下も抑え、嚥下障害を起きにくくします。そして、口内細菌の数を減らすことによって、嚥下障害が起きてしまっても、誤嚥性肺炎が発症する確率を少なくすることができるのです。

ですが、現在の日本は口腔ケアの重要性が認知されているとはあまりいえない状況です。また、介護施設等でもそのための人員配置は少なくなっており、口腔ケアをしてあげたくてもする余裕に乏しいという現状もあります。今後さらに高齢化が進むことを考えると簡単な解決策は見出せそうにもありませんが今後医科と歯科の連携は必ず重要なものとなっていきます。

日本長寿大国、尚且つ健康大国であるために、医療に携わる方々の連携が急務なのです。

最後になりましたが、私の自己紹介とこちらのサイトの宣伝をさせてください。

私、健康、医療、歯科などを研究しております内田雄介と申します。あなたが現在呼んでいるこちらのサイト「どくらぼ」の運営を行っております。

どくらぼでは健康にまつわる歯科にまつわる情報を週に1回程度配信しております。是非下記のどくらぼFacebookページにいいねを頂きたいです。

また、ご興味をお持ちでしたら過去のFacebookも是非御覧ください。全国3000人以上の歯医者さんから支持されている歯科メディアで日本一の情報量を誇っているサイトになります。

また、私内田雄介も歯科、健康などの最新情報をフェイスブック内でお知らせしていますので、是非お気軽にお友達申請してください。内田雄介個人FBページ

健康は情報が命

現在、SNSやインターネットで過去には比較できない多くの情報を手にすることが出来るようになりました。そうした、情報の中で一番必要な情報が私達のカラダを守る健康に関する情報です。健康の最新研究は科学の発展とともにどんどん進んでいき、過去に常識とされていたことは、今では非常識とされていることも多々あります。

しかし、そうした情報は一部の方が握っており、中々私達の手元に入ってくるまでに時間がかかるのです。だからこそ、情報感度を高く持つことが大切になります。

ただ、情報感度を高くもてと言っても何をしたら良いのかわからないと思います。だからこそ、既に情報感度の高い方と友達になり、情報を伝えてもらことが大切なのです。私も全国の医療関係者や食品関係者、流通関係者などとネットワークを構築し、情報の収集に努めています。

今日からでも遅くありませんので、健康に関する情報をこうした医療情報サイトや、私のような情報発信者から集めてみてはいかがでしょうか。

医療従事者の方向けに弊社のPR

また、医療従事者や健康にまつわることを職にしている方々は、そうした情報を世の中の多くの方に発信していただきたいと思っています。今、私達はみなさまプロからの現場の情報を欲しています。しかし、中々そうした情報発信を行っている方はいません。そうしたプロの情報発信が信頼獲得につながり、職の幅を広げると考えています。弊社では、そうした方々へのホームページの作成のコツや他社との効果的な比較方法などのサービスも行っておりますので、是非お気軽にご相談下さい。全国どこへでもお伺いさせていただきます。

ご相談はこちら(弊社HPのお問い合わせページである、歯科ラボに繋がります)

「どくらぼを読んで、相談をしたい」と添えていただければ対応いたします。

私は元々カラダについて無知の人間でし た。しかし、いつのまにかこの世界に浸っており、日々勉強させていただいております。この業界について素人だったからこそ世の中と皆様の架け橋になれると 思い、情報を発信しております。今後とも、何卒よろしくお願い致します。

今回は最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

世の中の多くの方に健康情報が届けばと考えておりますので、是非お気軽に友だち申請して下さい!内田 雄介フェイスブックページ

また、どくらぼフェイスブックページヘの「いいね」も是非よろしくお願いいたします。

それでは、また来週の投稿をお楽しみにしていてください。