歯根端切除術

歯の神経が通っている管(根管;こんかん)に細菌が感染した場合などには、歯の根っこ(歯根;しこん)の先(根尖;こんせん)に病気が広がる事があります。このような場合に根っこの病気を取り除くと同時に、病気がある部分に入っている歯根の先を切り取って取り除く治療があります。これを歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)と呼びます。

歯根端切除術とは?

歯根端切除術は上記の通り、歯根の先、つまり根尖に歯の神経(歯髄;しずい)や根管の問題から引き起こされている病気がある場合に行われます。歯髄や根管に細菌が感染していている場合や、根管の治療(根管治療;こんかんちりょう)、いわゆる根っこの治療の際に根尖付近で器具が折れてしまって取り除けない場合などが、根尖に病気を引き起こす原因の代表として挙げられます。このような場合に根尖の周りの病気が引き起こります。

根尖の病気の中には、根尖側の歯根の一部が入っている事は珍しくありません。そしてこのような場合の中には根管治療では治らないものがあります。特に根管治療で効果が得られない場合に行われる治療が歯根端切除術です。これは根管を通して行う治療とは異なり、根尖に相当する場所の歯肉を切り開いて行われます。そして場合によっては骨を削り、根尖の病気を直接取り除きます。その際に病気の中に入っていた歯根の端を切り取ります。なぜならその部分は多くの場合細菌に感染しているためです。このように歯根端切除術では根尖の治療を直接行う事ができます。

歯根端切除術の適応症

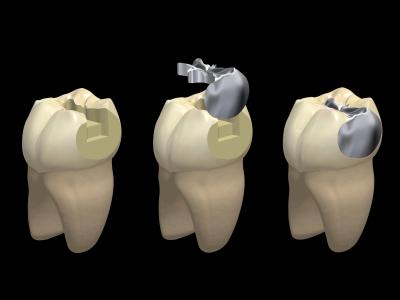

歯根端切除術を含めた外科的な治療を行う必要性がある場合としては次のようなものが挙げられます。まずは上記のように通常の根管治療では治らない場合です。続いてクラウン(銀歯などの被せ物)が付けられていて、それを取り除けないため根管治療ができない場合も挙げられます。特にここでは1つ目の通常の根管治療では治らない場合に行う歯根端切除術について記載します。

歯根端切除術に至る病気としては、代表的なものとして歯根嚢胞(しこんのうほう)が挙げられます。これは根尖からさらにその周囲に感染が広がり、根尖付近に膿が溜まった袋(嚢胞;のうほう)ができる病気です。多くの場合この嚢胞に歯根の一部が入っています。この歯根嚢胞は、大きさによって根管治療で治るかどうかが予測されます。一般的には桜実大、直径約2cmまでのものは根管治療で治る可能性もあります。しかしながら根管治療では治らないものもあります。2cm以上になると、根管治療で治る可能性は低くなります。根管治療で治らないものに対しては歯根端切除術を行う事になります。気付きやすい症状としては顎の骨が膨らんでくることなどが挙げられます。

また上記の歯根嚢胞にX線写真で見ると良く似ている病気があります。それは歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ)と呼ばれる病気で、根尖付近の細菌によって引き起こされます。これは歯根嚢胞とは異なり、膿の袋ではなく、炎症によって出てきた肉の塊(肉芽;にくげ)が根尖にできている病気です。基本的には根管治療で治る事が多いため、根管治療で治すことを試みます。しかしながら治らない場合や、病気が大きい場合には歯根嚢胞との見分けがつかないため、歯根嚢胞と考えて歯根端切除術を行います。どちらの病気であったかは、取り出した病気の部分を顕微鏡で見る検査を行う事で分かります。歯根肉下種は咬んだ時の痛みなどで違和感を自覚する可能性があります。

歯根端切除術の具体的な手順

歯根端切除術は歯根嚢胞の場合、2つの方法で行われます。2cm以上の場合は副腔形成術(ふくくうけいせいじゅつ)と呼ばれる方法が、これ以下の場合は閉鎖法(へいさほう)と呼ばれる方法が用いられます。大きさによる手術の種類として、まずこの2つの方法について記載します。

嚢胞は袋のような病気であると記載しましたが、中身は膿で、外側を覆っているものは皮、ここでは歯肉の表面のようなものでできています。大きい嚢胞を取り出すと、顔が変化する可能性があるため、あまりに大きい嚢胞を全て取り出すと問題が引き起こります。そこで大きい嚢胞の場合、歯肉を開いて嚢胞が見えるように骨を削った後、中の膿を除く袋の壁を一部残します。いわば顎の骨が嚢胞に入っていた部分だけえぐれた状態にします。このようにすることで大きい嚢胞に対して身体へのダメージの少ない治療ができることになります。この時嚢胞に入っていた歯根は削り取ります。ここで歯根端切除術という治療が行われます。

反対に2cm以下の小さい嚢胞に対しては、全て取り出しても顔の変化などの大きい問題は起こりません。そのため小さい嚢胞に対しては完全に取り除くという閉鎖法と呼ばれる手術をします。具体的にはまず同様に歯肉を切り開きます。そして嚢胞がある部分の骨を削ります。嚢胞が見えるようになったら嚢胞を取り出します。そして副腔形成術と同様に歯根が出ている場合はそれを切り取ります。つまりここで行われる治療が歯根端切除術です。最終的には嚢胞が完全に摘出され、嚢胞の中に飛び出ていた歯根は全て切り取られた状態で、歯肉をもと通り縫い合わせます。つまり副腔形成術では歯肉は閉じず、閉鎖法では歯肉を縫い合わせて閉じるという治療になります。

歯根端切除術の術後

歯根端切除術の術後については、その大きさによって大きく変わります。まず直径が2cm以下の閉鎖法では、基本的には痛み止めを飲んで、抗生剤によって手術をした場所が感染していない状態であれば、鈍痛は続きますが程度は強くありません。腫れについても、例えば親知らずを抜く場合と同じ程度です。食事につきましても、傷口は閉じているため通常の食事が取れます。しかしながら処置をした部分にはできる限り刺激を与えないように心掛ける事は必要です。また歯科医院で出されたうがい薬は指示された回数通りに使用することで感染する危険性は低くなります。

そして2cm以上の歯根嚢胞に対して開窓術を行った場合も、症状はあまり強いとは言えません。その大きさによりますが、例えば片方の顎全体に対して全身麻酔を使用して手術をしたという場合は痛みが強くなります。しかしながら経験上ですが、それでも痛み止めで抑えられる範囲です。しかしながら痛みや腫れは大きさによるため一概には言えません。

歯根端切除術は保険が適応される?入院はする?

歯根端切除術は保険の適応となります。これは入院についても外来、つまり歯科医院や病院に行った日に処置をして帰った場合も同様です。歯根端切除術で入院する可能性は大いにあります。まず歯根嚢胞が大きい場合は入院し、全身麻酔での手術となる場合があります。この場合は手術の前日や数日前に入院をします。そして手術を受ける前の日などに下剤を飲み、絶食や絶飲になります。そして手術を受け、失った水分を点滴で補います。抗生剤も点滴で投与しますが、数日で全身の状態が良くなり、口から抗生剤を飲むようになります。この頃には食事も取れるようになります。一般的には術後1週間から2週間の間に縫っていた部分の糸を抜いて退院となることが多いです。尚、これは歯根嚢胞の場合であるため、その他の良性腫瘍と合わせた歯根端切除術の入院とは異なります。